The Making of a Dream

0/ 0 votes

Réalisateur(s) : Daniela Ambrosoli

Avec :

Pays d'origine : Switzerland

Date de sortie : 2017-10-01

Budget : $0.00

Box Office : $0.00

Durée : 01h00mn

Resumé

Essai cinématographique sur la danse et les histoires des danseurs. Le chemin riche de privations de jeunes danseurs dès le premier pas enfantin jusqu'à une carrière de danseur Etoile. Protagonistes connus du monde de la danse, comme la légendaire Etoile de La Scala de Milan, Luciana Savignano, et l’ex danseuse, aujourd’hui actrice célèbre, Sabine Timoteo, donnent un aperçu sur la lutte quotidienne affronté par ces grands artistes.

Vous aimerez peut-être

Exit - Le droit de mourir

6.3

2006

On ne connaît ni le jour ni l'heure. Quand une maladie survient, avec les douleurs, la déchéance, nous voilà face à la mort. Ce qui reste à vivre apparait comme terrible et angoissant. Comment s'épargner une lente agonie, pour soi comme pour ses proches ?. La Suisse est le seul pays au monde où des associations telles qu'EXIT proposent, en toute légalité, une assistance au suicide pour les personnes en fin de vie. Depuis plus de vingt ans, des bénévoles accompagnent malades et handicapés vers une mort choisie qu'ils estiment plus digne

Remue-ménage

0

2002

Pascal, 35 ans, père de famille, a choisi de s’habiller en femme, au vu de tous. Démolisseur de voiture le jour, il rêve de cabaret et répète le soir sous les conseils de sa femme son futur show de transformiste. Le problème, c’est qu’il ne vit pas à Paris, mais à Moudon, une petite ville campagnarde. Aux yeux des autorités, ce couple hors norme trouble l’ordre public et choque la morale. Mais Pascal et Carole, avec leurs quatre enfants, veulent se faire accepter tels qu’ils sont et, malgré les pressions, ne quitteront pas de ce bourg.

Vol spécial

6.1

2011

Fernand Melgar porte son regard vers la fin du parcours migratoire. Au centre de détention administrative de Frambois, des hommes sont emprisonnés dans l’attente d’un renvoi du territoire helvétique. Leur demande d’asile a échoué, ils sont sommés de repartir après, pour certains, avoir passé plusieurs années en Suisse, travaillé, payé des impôts, fondé une famille.

Que viva Mauricio Demierre

0

2006

En 1982, Maurice Demierre, technicien agricole gruérien, et sa compagne Chantal Bianchi partent pour le Nicaragua, comme des centaines de jeunes européens attirés par la révolution sandiniste. Maurice est tué dans une embuscade de la contra le 16 février 1986. Les sandinistes font de Maurice Demierre un martyr. Chantal Bianchi, devient, malgré elle, un symbole de la révolution. 20 ans après, devenue comédienne et directrice d’une troupe de théâtre, elle se replonge dans ce passé.

Max Frisch, Citoyen

0

2008

Max Frisch était le dernier grand intellectuel suisse dont la «voix» a été largement entendue et appréciée au-delà des frontières de son pays: un personnage comme on n'en trouve presque plus aujourd'hui. Sur fond de XXe siècle finissant, le film suit l'histoire de Frisch en tant que témoin de son temps et demande si nous avons encore besoin de telles «voix» – ou si nous ne pourrions pas nous en passer aujourd'hui.

Apatride - Klaus Rózsa, photographe

0

2016

Ayant fui la Hongrie en 1956, Klaus Rozsa resta apatride a Zurich pendant 40 ans pour des motifs politiques. La police l’a très souvent poursuivi et maltraiter pour son statut de syndicaliste, d’étranger, de journaliste de gauche, de photographe politiquement engagé. et, d’une manière plus sournoise, parce que juif. Un biopic sur la liberté de la presse dans le contexte des mouvements politiques suisses des dernières décennies.

Ce cher musée

0

2016

Il est l'un des plus grands et des plus anciens musées de Suisse. Aujourd'hui il souffre de son état de vétusté et manque de place pour ses collections. Après seize ans de négociations, les travaux d'agrandissement et de rénovation du Musée d'art et d'histoire de Genève se font toujours attendre. Pendant ce temps, délaissées dans leur écrin vieillissant, les œuvres semblent se demander quel sera leur avenir… tout en observant le monde politique se déchirer.

Monte Grande: What is Life?

9

2005

Comment l'esprit et le corps peuvent-ils coexister sous la forme d'un tout intégré? Francisco Varela, le célèbre biologiste et neuroscientifique chilien né à Monte Grande, était un figure phare dans le domaine de la science cognitive. Ces questions l'on préoccupé dès son enfance et jusqu'à sa mort, en 2001. La structure narrative du film se concentre essentiellement sur l'histoire de la vie de Varela.

Cher Monsieur, cher papa

0

2008

Le film traite de paternité et de construction identitaire à travers le regard de cinq jeunes hommes entre dix-sept et vingt et un an, de situations familiales, sociales et culturelles diverses. Tous ont en commun d’avoir une relation singulière avec leurs pères. Certains communiquent uniquement par webcam ou vivent une relation conflictuelle avec lui. D’autres recherchent les traces du géniteur qu’ils n’ont jamais connu. Un dernier scande un texte de rap sur ses manques paternels et les hommes qui l’aident à se construire. Leurs histoires parallèles nous font progressivement découvrir leurs difficultés, ressources ou rêves, et les mets en miroir avec les figures masculines réelles, imaginaires ou virtuelles, qui peuplent leurs existences.

Le village des sourds

0

2013

Pendant un mois, le cinéaste Dieter Gränicher vit dans une institution, dans la communauté du village des sourds. En tant qu'observateur attentif et de plus en plus familier et se rapprochant d'eux, il accompagne dans leur vie quotidienne les habitantes et les habitants du village qui souffrent souvent de plusieurs handicaps. Le film raconte ce que la langue des signes a de nuancé et de vivace. Il fait le portrait d'êtres humains qui, avec une grande force d'expression, surmontent les limites qui leur sont imposées par leur handicap, touchant profondément la personne qui se trouve en face.

Classe d'accueil

0

1998

Juin 97: quatorze élèves, âgés de 11 à 17 ans, se partagent les bancs de la classe d'accueil d'Anne Juri au Collège de Marcolet à Crissier. Catholiques et musulmans, ils sont kurdes, bosniaques, portugais, brésiliens. Certains sont venus ici pour rejoindre leurs parents saisonniers dont le permis empêchait jusqu'alors toute possibilité de faire venir leurs enfants. Les autres, rescapés de la guerre en Bosnie, vivent sommairement dans un centre d'accueil pour requérants d'asile.

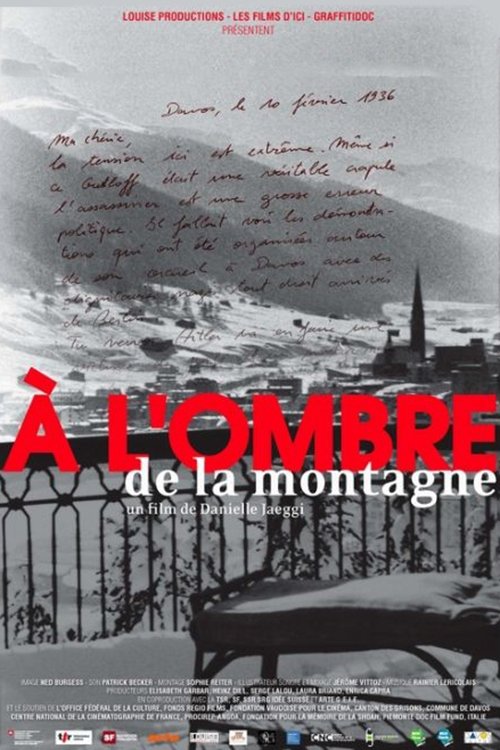

A l'ombre de la montagne

7

2008

Lieu mythique des premiers sanatoriums, Davos n'a pas échappé aux soubresauts de l'Histoire. De la belle époque paisible du début du siècle à la montée du nazisme puis au difficile accommodement avec les grandes puissances de la Deuxième Guerre mondiale, nous découvrons à quel point cet univers, préservé en apparence, se révèle être un modèle réduit d'une Suisse exposée aux pressions extérieures. Dans cette station de cure immortalisée par Thomas Mann dans la Montagne magique, se sont croisés, dans les années 1930 et 1940, socialistes, chefs nazis, militaires américains, puis, à l'issue de la guerre, rescapés des camps de concentration et criminels nazis. Le film explore cet envers du décor à travers l'histoire personnelle de la réalisatrice. Elle découvre à la lecture des lettres de son père les raisons de ses insupportables absences.